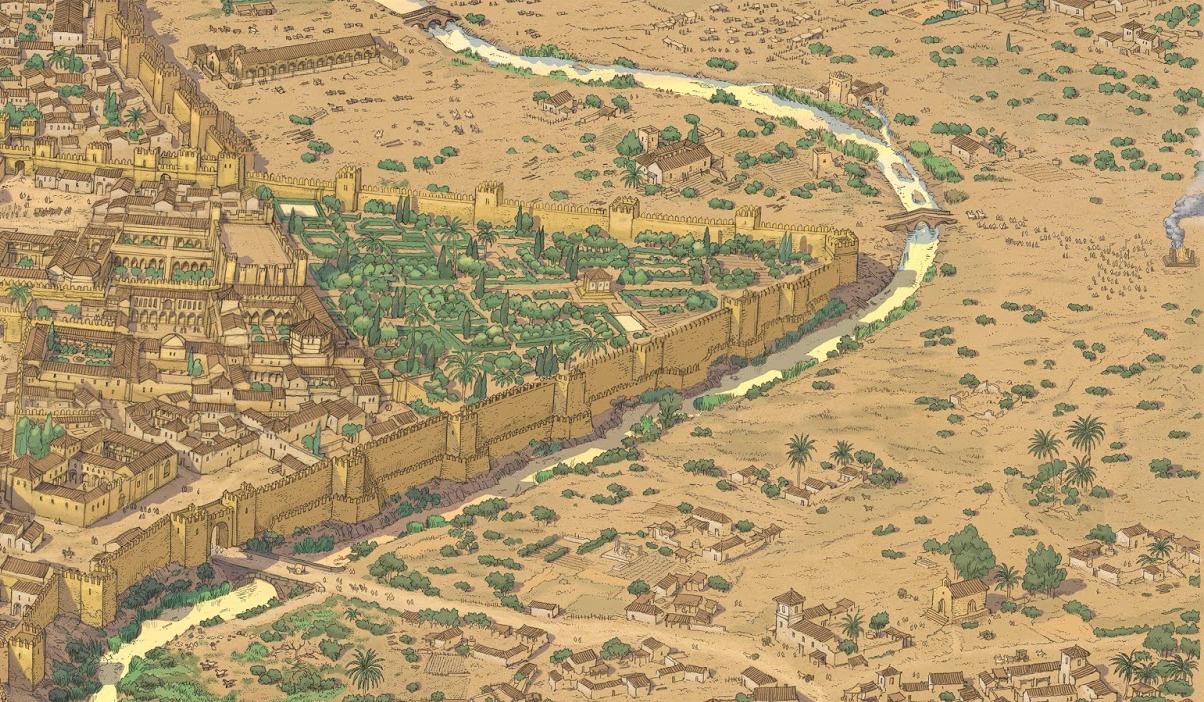

Sin duda, el lugar donde mejor puede hablarse de la presencia de la naturaleza en el conjunto urbano de la Sevilla del XVI, se encuentra protegido por los potentes muros del Real Alcázar: son sus patios, huertas y jardines, que soportan y generan vegetación desde al menos el siglo XI. Ya en ese momento, durante el periodo andalusí, estos entornos se empiezan a configuran como un excepcional oasis de verdor y agua en el interior de la ciudad. Magallanes debió conocer al menos ciertos sectores de estos singulares espacios, no solo porque la Casa de Contratación formaba parte de las dependencias del palacio, sino porque quien al parecer era pariente suyo y le acogió a su llegada a Sevilla, Diego Barbosa, era por entonces alcaide del Alcázar.

Diego Barbosa era otro portugués que había renunciado a su nacionalidad para ponerse al servicio de los reyes de Castilla. Fue nombrado además caballero de la Orden de Santiago y se casó con una española, por lo que, plenamente integrado ya en la sociedad local, pudo fácilmente ayudar a Magallanes a hacer lo propio. En su casa conocería además al hijo Duarte Barbosa, explorador que había atravesado el Índico y llegado al Maluco, y la hija Beatriz, por la que se iba interesando Magallanes entre sus idas y venidas a la Casa de Contratación. La estancia de Magallanes en casa de Diego Barbosa fue así de lo más provechosa, ya que consiguió en Duarte un valioso integrante de su tripulación y en Beatriz una mujer con la que se casaría antes de acabar el año de 1517 en el que llegó a la ciudad. El matrimonio con Beatriz le aseguró posición social y, especialmente, económica: una dote de 600.000 maravedíes que le permitirían franquear sin vacilaciones el umbral de la "Casa de Contratación". En los jardines del Alcázar, Magallanes bien pudo por lo demás asombrarse del que en palabras del embajador veneciano Andrea Navagero, que asistió en 1526 a la boda del emperador Carlos V e Isabel de Portugal en el Alcázar de Sevilla, era quizá el sitio más apacible de toda España. Magallanes recordaría sobre todo las inmensas huertas de cítricos como los naranjos, esos arbolitos orientales ampliamente difundidos por el sur de Europa durante el periodo islámico medieval que volvería encontrarse, en extraña familiaridad, en las lejanas Filipinas y otras islas del Pacífico. Un denso bosque de naranjos, el de los jardines del Alcázar, donde, según en una vez más Navagero, no penetraba el sol. Ilustraciones: Artefacto/ Arturo Redondo

Powered by

Powered by